Ursprünge

Was ist optische Telegrafie?

Am 22. März 1792 legte Claude Chappe dem Französischem Nationalkonvent eine Methode vor, mit deren Hilfe es möglich sein sollte, über große Entfernungen komplexe Nachrichten in Sekundenschnelle zu übermitteln. Dabei wurden mithilfe von in Reihe aufgestellten Signaltürmen optische Signale dargestellt die die angrenzenden Stationen identifizierten und daraufhin selbst übermittelten.1

Ursprünge der Telegrafie

Erste Spuren führen ins antike Griechenland, wo auf Bergen gezündete Signalfeuer zur Gefahrenwarnung dienten. Neben Einzelfeuer wird auch von mehreren, in Reihe gezündeten Feuern berichtet. So wird Beispielsweise in Aischylos’ Drama “Agamemmnon” die Nachricht zum Fall Trojas (1134 v.Chr.) über neun Stationen 555 km weit in die mykenische Hauptstadt Argos übertragen und die Kunde des Sieges in derselben Nacht bekannt. Im Peleponesischen Krieg (431-400 v.Chr.) wird von Fackelzeichen berichtet, die zur differenten Signalisierung von Freund und Feind durch stilles halten oder schwenken der Fackeln genutzt wurden. Feldherr Hannibal ließ auf seinen Feldzügen in Spanien und Afrika (ca. 218 v.Chr.) Signaltürme errichten. Deren Feuer war mehr als 67000 römische Fuß weit sichtbar, was heutzutage einer Entfernung von ca. 20km entspricht.2

Prominente Nennungen des Einsatzes von Feuersignalen zur Kommunikation finden sich u.a. bei Cäsar und Schiller:

“Rasch wurde, wie Caesar zuvor schon befohlen hatte, mit Feuerzeichen Alarm gegeben, und aus den nächsten Schanzen eilten Einheiten herbei.” — Gaius Iulius Caesar3

“Indeß bewaffnet und zum Werk bereit, Erwartet ihr der Berge Feuerzeichen; Denn schneller als ein Botensegel fliegt, Soll euch die Botschaft unsers Siegs erreichen.” — Friedrich Schiller4

Die beschriebenen Feuersignale waren jedoch nicht in der Lage komplexere Nachrichten über weite Strecken zu übermitteln. So wurden im Laufe der Geschichte Versuche unternommen, mithilfe von Schematisch-Alphabetischer Signalfolgen komplexere Nachrichten zu chiffrieren und zu Beginn weiterhin mit Feuersignalen zu übermitteln. Diese Versuche kamen wurden allerdings mit den Römern nicht weitergeführt, und die optische Telegrafie kam vorerst zum erliegen. Die optischen Möglichkeiten stellten sich als begrenzendes Problem der optischen Telegrafie dar.5

Optische Telegrafie im 19. Jahrhundert

Die Erfindung des Fernrohres im Jahre 1608 durch den Holländer Hans Lipperhey eröffnete neue Möglichkeiten für Forschung und Militär. So baute beispielsweise Galileo Galilei im darauffolgenden Jahr 1609 seine eigene Variante des Fernrorhres und nutzte es für astronomische Beobachtungen, welche er 1610 als “Sidereus Nuncius” veröffentlichte. In den darauffolgenden Jahrzehnten etablierten sich in Europa mehrere unterschiedliche optische Telegrafennetzwerke. Der Ursprung der optischen Telegrafie des 19. Jahrhunderts ist jedoch in Frankreich zu verorten. Claude Chappe de Vert startete dort im Jahre 1791 erste Versuche, aus der sich in den nächsten Jahrzehnten fünf Telegraphenlinien entwickelten.

- über Lille nach Calais

- über Metz nach Strasbourg

- über Lyon und Marseille nach Toulon

- über Orleans, Tour und Bordeaux nach Bayonne

- über Avranche nach Brest

Optische Telegrafie in Preußen

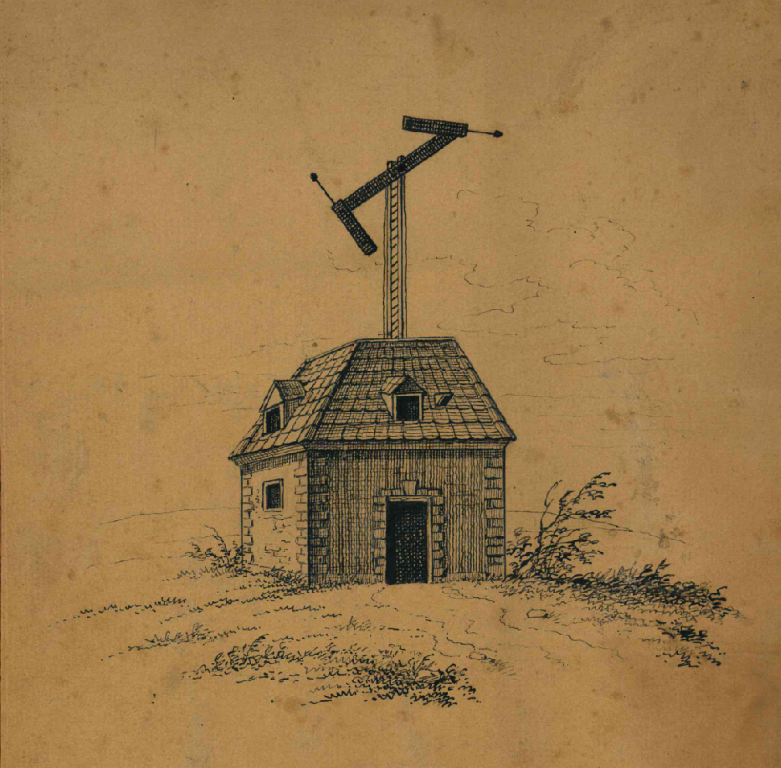

Am 21. Juli 1831 wurde per allerhöchster Kabinettsorder der Bau der Linie Berlin nach Koblenz angeordnet. Beauftragt wurde der Major Franz August O’Etzel, der die in dieser Arbeit weiter untersuchte optische Telegrafenlinie plante und umsetzte. Die einzelnen Station setzten sich in der Regel aus einem einfachen Stationshaus, mit auf dem Dach montierten Mastbaum zusammen. An diesen Mastbaum waren 6 Paarweise angeordnete Indikatoren angebracht, die aus der Stationshaus gesteuert werden konnten. Beobachtet wurde aus der Station mit fest installierten Ferngläsern.

Die Gesamte Linie zwischen Berlin und Koblenz bestand aus 63 Stationen, deren heutige Standorte nicht schriftlich überliefert sind.

Fußnoten

Dieter Herbath, Die Entwicklung der optischen Telegrafie in Preußen, Köln 1978 (Arbeitshefte / Landeskonservator Rheinland 15).↩︎

Adolph Poppe, Die Bedeutung und das Wesen der antiken Telegraphie, o. O. 1867.↩︎

Julius Caesar, Der gallische Krieg: De bello gallico: lateinisch-deutsch, Berlin 20134., überarbeitete Auflage (Sammlung Tusculum).↩︎

Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, o. O., https://www.projekt-gutenberg.org/schiller/tell/tell42.html.↩︎

Herbath, Die Entwicklung der optischen Telegrafie in Preußen.↩︎